写字楼办公如何通过多元化休憩区激发员工团队感

更新日期:

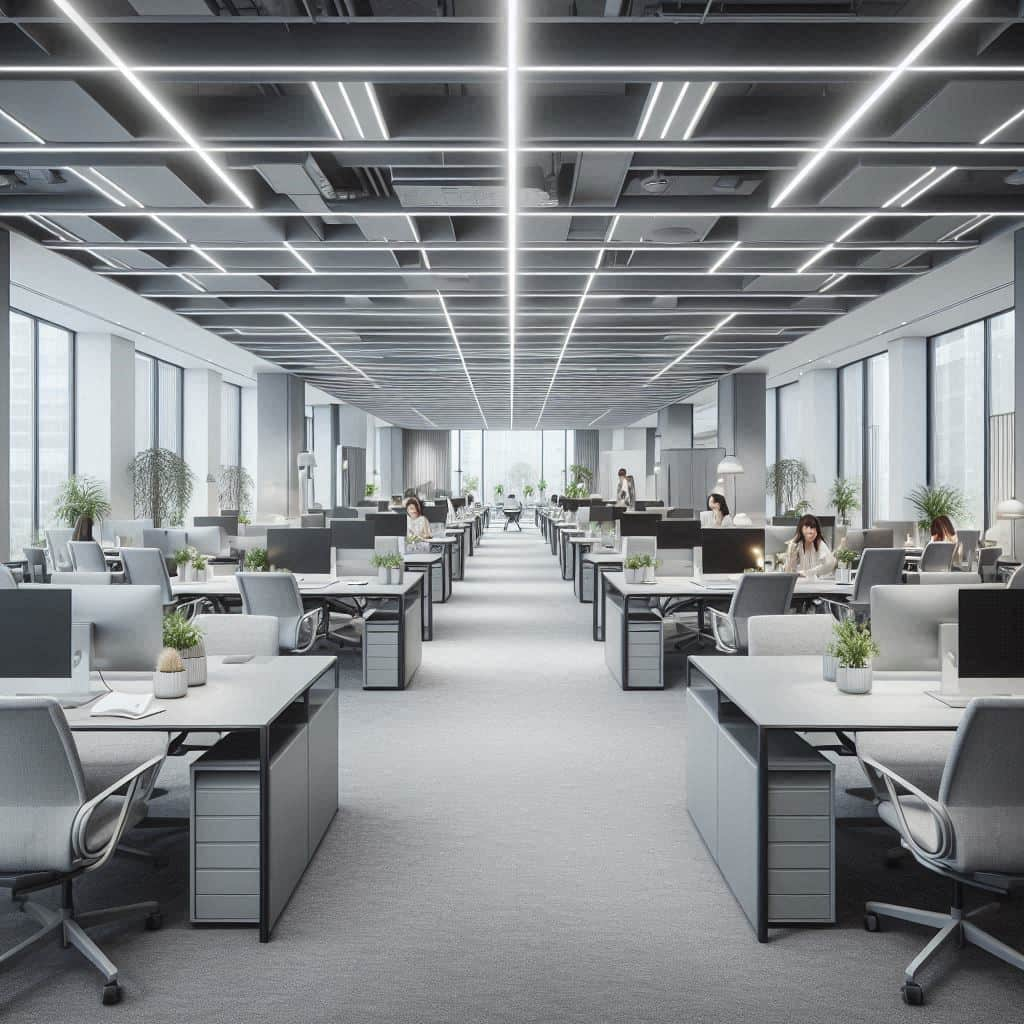

在现代办公环境中,员工对工作场所的需求早已超越了简单的功能性。越来越多的企业意识到,一个能够激发团队凝聚力的空间设计,往往能带来意想不到的效益。其中,休憩区的多元化改造正成为提升员工归属感的重要突破口。当人们走出封闭的工位,在共享空间中自然互动,团队关系的构建便有了更丰富的可能性。

传统写字楼的休息区通常局限于茶水间或简单的沙发区,功能单一且缺乏设计感。而如今,许多办公空间开始尝试将休憩区转化为微型社交中心。例如,某栋位于核心商务区的大厦通过引入阶梯式阅读角、可移动拼接的休闲桌椅,甚至迷你咖啡吧台,让员工在放松时自然而然地形成小组交流。这种设计模糊了工作与休闲的界限,反而促进了跨部门协作的随机发生。

色彩与空间布局的心理学应用同样关键。柔和的暖色调搭配绿植墙能降低紧张感,而开放式吧台设计则暗示着平等对话的氛围。招商局大厦的案例显示,当休憩区采用模块化家具时,员工会主动根据需求重组空间——可能是午餐时的圆桌讨论,也可能是午后倚靠窗边的头脑风暴。这种灵活性赋予了员工对环境的掌控感,间接强化了团队认同。

更具创新性的做法是将企业文化融入休憩区细节。一面可涂鸦的创意墙、定期更换的主题展览区,或是展示员工兴趣爱好的共享书架,都能成为触发对话的媒介。某科技公司甚至在休息区设置了简易桌游装置,员工在15分钟的游戏互动中建立的默契,往往比正式会议更能消除沟通壁垒。这些设计本质上是在创造“非正式社交时刻”,而团队信任往往诞生于这样的碎片化场景。

当然,空间设计只是基础,持续的活动运营才是保持活力的核心。每周一次的咖啡品鉴会、月度读书分享,或是季节性的主题装饰更换,都能让休憩区成为员工期待的社交节点。重要的是,这些活动应当由员工自发参与策划,而非自上而下的强制安排。当人们感受到自己对空间的主导权时,团队意识便会如同藤蔓般自然生长。

从长远来看,一个真正成功的办公休憩区应当像城市的广场那样,既有明确的功能分区,又保留足够的可能性。它不必追求标新立异的设计,但需要敏锐捕捉团队的真实需求。当员工开始主动说“我们去那边聊聊”时,这个空间就已经完成了从物理场所到情感纽带的转化。